万地(まんち)橋と石塔群

北川散策⑩

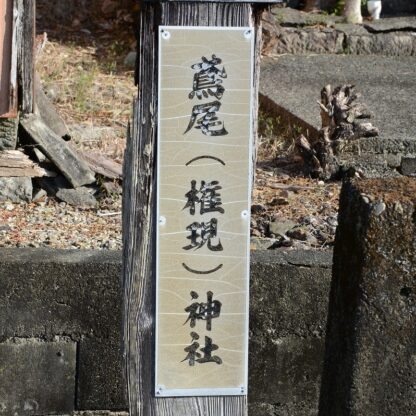

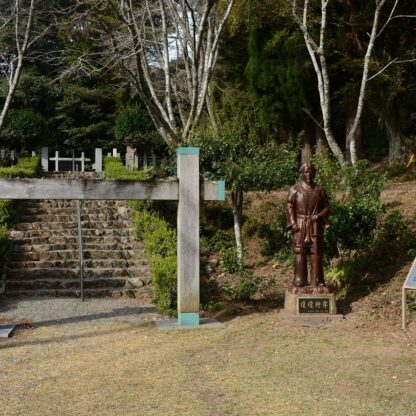

国道10号と326号の分岐点から10号を4・4キロ北上。市棚トンネル手前から左手に旧道に入ると万地谷。万地橋は、小川の支流、万地谷川に架かる石橋で、石塔群は、橋の北側、林道沿いの木陰に鎮座しています。碑文から読み解くと、もっとも古い「庚申塔」(こうしんとう)が1766年(安永5年)=江戸幕府将軍は徳川家治=とあるので、今から259年前。このほか、「猿田彦大神」(さるたひこのかみ)が183年前の1842年『天保十三年寅五月吉日』、「青面金剛」(しょうめんこんごう)が1811年『文化八辛未十月吉日』、「庚申塔」が1768年『明和五戊子八月吉祥日』など。「庚申(こうしん、かのえ・さる)」の日は、暦の十干(じっかん)の7番目「庚」と、十二支の9番目「申」が重なる日で、60日ごとに巡ってきます。その夜は、「庚申待(こうしんまち)」とか「宵庚申(よいこうしん)」と言い、昔から庚申まつりが行われてきました。神道では、天孫降臨の道案内薬だった「猿田彦命」が「申(さる)」に通じることから、「道祖神として行路安全の神・仏」として祭るようになったと言われています。青面金剛は、もともと伝染病(肺結核)治病の祈祷本尊で、病原となる三虫のを駆除する庚申信仰の本草になったとされています。

明治27年に架橋された「万地橋」は、橋幅8・4メートル、径間5・4メートル。万地谷川は水無川で、冬場は雑草もなく、国道10号から目視できますが、夏場は草にまみれ全容は定かではありません。下幅が広い台形で、壁石がアーチの周りを幾重にも巻いており、この規模の石橋では珍しい二重巻き立ての石アーチです。

この記事へのコメントはありません。