可愛(かわい)神社~もともと山頂の鉾岩に

北川散策㉕~神社巡り・その17

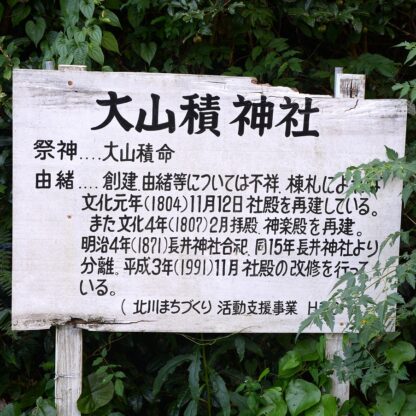

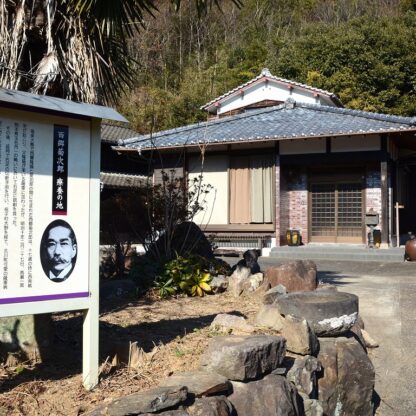

北川散策㉕~神社巡り・その17可愛神社=延岡市北川町長井字可愛6495番地2=標高727メートルの可愛岳(えのたけ)の東麓に鎮座する社で、「崇神天皇65年(紀元前33)戊子勧請」と伝えられていますが、天正6年、大友宗麟の兵火にあい、旧記や宝物などことごとく焼失したため、詳細は不詳です。言い伝えなどによると、当社の鎮座する可愛岳は瓊々杵命(ににぎのみこと)の尊体を埋葬した御陵墓と称え、可愛岳頂上の「鉾岩」という所がこの郷社跡と伝えられています。この場所を可愛御陵墓と尊称し、現在は宮内省の御陵墓参考地となっています。また一説によると、可愛岳東南麓の「俵野(ひょうの)」に京塚という岡陵があり、「土人これに触れる時は必ず神罰あり」と称し、この地をもって命の御陵と伝えていますが、詳細ははっきりしていません。参拝路が嶮悪なため、東麓の可愛の里に社殿を設け、御神体を遷座し現在に至っています。俵野は、元来「火生野」と標記され、コノハナサクヤ姫が、燃え盛る産屋で「火照命(ほでりのみこと)、火須勢理命(ほすせりのみこと)、火遠理命(ほおりのみこと)」の三皇子をお生みになったことから、「火生野」(ひうの)と付けたと伝わっています(「延岡附近の神代遺蹟と傳説」より)。所蔵の棟札によれば、「寛永2酉年11月6日延岡城主三浦壱岐守明敬社殿再建、寛文4甲辰年3月10日有馬左衛門佐康純社殿再建、宝暦辰年延岡城主内藤能登守政陽本殿再建」とあり、歴代領主をはじめ一般の人々にも厚く尊崇された神社であったことがうかがえます。明治4年11月に長井神社へ合祀されましたが、同15年8月に復社を出願、11月に許可され、10月2日に旧社地へ遷宮しました。昭和10年代に失火により全焼しましたが、その後再建され、以降修築を重ねながら今日に至っています。「筑紫日記」によると、寛政4年(1792)7月14日、幕末の勤王家で「寛政三奇」の一人と言われた「高山彦九郎」が参拝しています。「筑紫日記」は、高山彦九郎が晩年、九州を巡遊した際の紀行文。寛政4年2月~8月にかけ、米良山→児湯郡内→肥後国→薩摩に入り、再び日向に入り、高千穂を去るまでの記録。御祭神は、大日孁貴命(おおひるめむちのみこと)天津彦火瓊々杵命(あまつひこほににぎのみこと)天忍穂耳命(あめのおしほみみのみこと)。本殿(流造)6坪 拝殿(入母屋造)10坪。例祭日は、12月22日。

この記事へのコメントはありません。