瀬口(せぐち)神社~領主領民が厚く尊崇

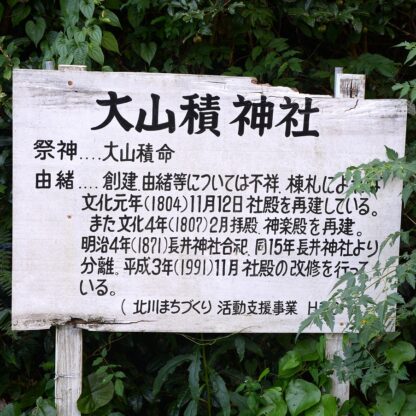

瀬口神社=北川町川内名多良田4333=創建された年月日は不明で、幕末前後まで「鴟尾(しび)権現」とか「鳶尾(とびお)権現」として祭られてきました。鴟尾(しび)とは、寺院や宮殿などの瓦葺き屋根の大棟(おおむね)の両端に取り付けられる飾りのことで、火災除けの意味があります。「鴟尾」という建築装飾と、「権現」という日本の信仰概念が組み合わさった造語ではないでしょうか。所蔵棟札に、「延宝六戊午年(1678)十一月社主甲斐参儀本社建立」、その後「文化六巳年(1809)六月、延岡城主内藤亀之進が再建、文久三年(1863)四月、延岡城主内藤備後守再建」とあり、領主領民の厚く尊崇する神社であったことがうかがえます(「宮崎県史蹟調査」より)。明治4年に近隣の「平野木神社」、「足久(あしびさ)山天満神社」、「瀬口熊野神社」「市棚大山祇神社」、「多良田三島神社」、「多良田天神社」を合祀し、「瀬口神社」という名称に改められ、村社となりました。本殿は、流破風(はふ)造りで2・25坪、拝殿は切妻造りで10坪。例祭日は12月17日です。御祭神は、「大山祇命」(おおやまつみのみこと)、「大神惟治霊」(おおがこれはるのみたま)、「弥津波能売命」(みずはのめのみこと)、「天御中主命」(あめのみなかぬしのみこと)、「句々廼命」(くくのちのみこと)、「伊弉冉命」(いざなみのみこと)、「菅原道真公」(すがわらみちざねこう)。大神惟治霊は、豊後佐伯の栂牟礼城(佐伯市弥生町)主、佐伯(大神)朝臣惟治の霊で、謀反の企てありとして主家大友氏の攻撃を受け、難をのがれて当町可愛岳に潜伏しましたが、三川内の尾高智(おたかち)山で自害したと伝えられています。享年33歳。地区内の「御頭(おとう)神社」は惟治の首を埋めたところといわれ、惟治に対する信仰は根強いものがあるといわれています。惟治の墓所は、北浦町大字三川内橋ケ谷の山腹にあります。

この記事へのコメントはありません。